セキュリティーと電源の確保、投資コストの低減を目的とし、自金庫にシステムを導入しない「持たざる経営」を選択した青い森信用金庫様のシステム利用事例です。

(「月刊金融ジャーナル」2022年4月号 p1~p4より転載 )

自前運用からデータセンターへの移行相次ぐ

新年度から「東北クラウド」を稼働

NTTデータ東北は、信用金庫が自前で所有し運用する業務系サーバーを同社のデータセンターへ移行することを提案し、システム更改期を迎えた信金を中心に移行が広がっている。災害対策性の高さや保守点検が不要となる点のほか、更改時期の多額のコストが低減されるメリットもあり、サーバーの一部移管や全部移管を決める信金が増えている。

同社は、2019年から「東北金融クラウド」として、信金の仮想サーバーをデータセンターに構築し、代わりに運用するサービスを展開している。このほか、信金から引き合いの多い預金調査や反社会的勢力の管理、経費支払い、出資管理といったサービスも仮想サーバーで提供している。

今年4月からは、新たに「東北クラウド」を稼働。「東北金融クラウド」の利用に加えて、信金のネットワーク構築とインターネット環境の両方をデータセンター上で構築できる。信金で独自に作るシステムでは、情報漏洩防止などセキュリティー上、インターネット環境と業務系(情報系)ネットワーク環境を分離しなければならないが、東北クラウドではこのニーズに対応した。

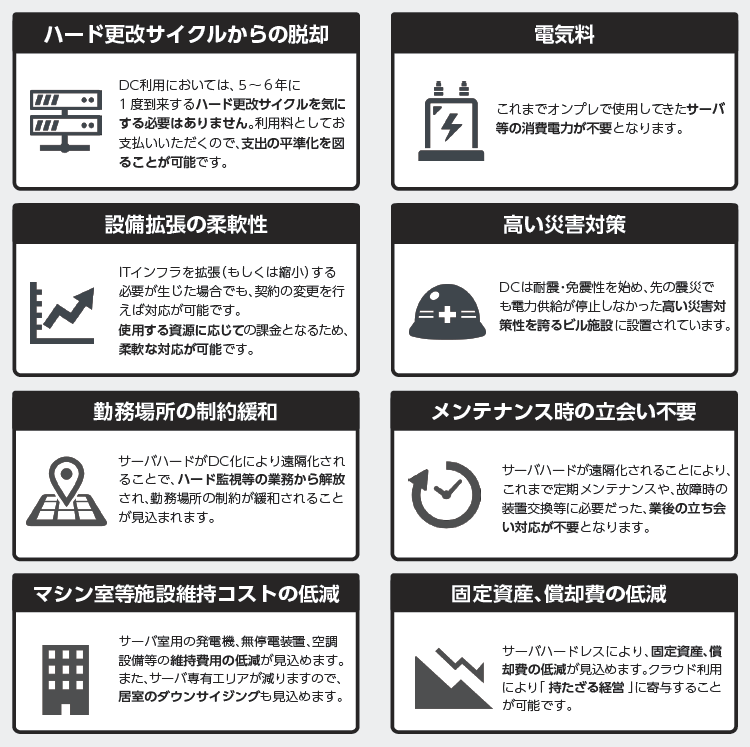

コスト削減効果も大きい。例えば、オンプレミス(自社運用)では更改時期に導入などにかかっていたコストが、「買う」から「借りる」運用へと変わるために大幅に軽減される。例えば更改期に約1億円かかる信金であれば、データセンターへの移行期に半分程度かかり、以後は使用料などを支払い、トータルでは3分の2程度になる見通し。利用するサービスによりケースバイケースで金額は異なるが、投資コストが下がり、次の更改までの5 ~6年間に平準化されるメリットがある。

システム投資のほか、オンプレミスの場合は、古いシステムの廃棄処理も自ら行わなければならない。また、移行により監視や管理はデータセンターが行うようになるため、自金庫内で管理している場合の時間や手間なども大幅に軽減される。

このほか、新しいシステムを追加導入する場合も、信金側がハード面で調達することは不要で、センターでの設定作業さえすればサーバーの拡張ができる。他のベンダーのシステムであっても、NTTデータ東北のデータセンターに移行して利用することが可能。こうした汎用性の高さからも関心を示す信金が増えている。

データセンター化を利用するメリット(NTTデータ東北の資料より抜粋)

➡ 安定性・安全性が担保されたIT機器が利用可能

24時間365日、安全に管理・運用するための最適な環境や設備、維持担当者が整っている。

また、災害耐震や免震などの地震対策、停電や火災への対策も十分に行われている。

➡ セキュリティー対策はデータセンターへおまかせ

24時間の管理・警備態勢でサーバールームへの入退室を厳しくチェックされている。

➡ 設備面、担当者の負荷が軽減できる

IT機器を管理するための環境整備などのコストや手間が削減可能。

➡ コスト削減および均一化によりお客様事業へ貢献

大規模な機器の購入が不要となり月額での支出となるため、IT投資費用が均一化可能。

初期投資費用を削減することができ、また、ハードの老朽化に伴う更改対応も不要。

業務系サーバーを移行、持たざる経営を選択

NTTデータ東北のデータセンターへ

青い森信用金庫(青森県、益子政士理事長)は、業務系サーバーをNTTデータ東北の東北クラウドデータセンター(以下DC)へ移行する準備を進めている。システム更改期を迎え、これまで同様に新しいサーバーを導入するか、災害対策やセキュリティー対策に優れ、システム投資コストも抑えられるDCへ移行するかを検討し、最終的に移行を決断した。移行作業は4月から順次行われ、7月に本格稼働する。自金庫にシステムを導入しない「持たざる経営」を選択した狙い、考えをシステム部門担当の工藤経志理事に聞いた。

(聞き手=中谷 彰吾)

―DCへの移行を決めた理由は。

セキュリティーと電源の確保、投資コストの低減だ。私たちは、東日本大震災を経験したということもあるが、金融機関にとってシステムの安定稼働は、事業を継続する上で必要不可欠な要素だ。巨大地震が来なくても、落雷など、ほかの自然災害で停電することだってありうる。サーバールームにはサーバーを置き、常にそこに人がいる必要はないが、リモートでも監視できる状態にしている。それでも監視センサーが異常を感じたら、いつでも駆けつけて目で確認しなければならない。

―自家発電機の設置は。

もちろん設置している。しかし、自家発電装置は、ある意味でやっかいなものだ。非常事態の備えであるから、普段使うものではない。それでも、いざという時のためのメンテナンスは必要だ。長いこと走らせていない車に乗り込んで、エンジンをかけようと思ってもかからないことがある。金庫のシステムが、万が一でもそんな状況では、業務に支障を来す。DCは、災害対策にも優れたしっかりとした施設の中で安全に稼働をしているし、24時間365日監視が行き届いているから安心できる。

―セキュリティー面は。

それも大きい。特にインターネットとの接続。当金庫では、業務系サーバーとインターネットへつなぐネットワークとを分離して使っているが、DCへの移行後もセキュリティーレベルを落とさずに実現できる。例えば、インターネットを使って何かの情報をダウンロードしようとする時は、インターネット専用の端末で一度情報を取得し、セキュリティーチェックを行って安全であることを確認してから、業務系にダウンロードしている。業務系サーバーの中には、顧客情報を全ての役職員で共有する当金庫独自の情報システム「CACS-NET」(カシスネット)がある。こういう業務系サーバーにインターネットを接続できるようにすると、ウイルスを巧妙に仕掛けたメールが送られてくることもありうるので、リスクが増大する。侵入されて乗っ取られたら取り返しがつかない。

―コストはどれくらい低減するか。

一般的には、システム更改期で新しいシステムを導入する際のイニシャルコストは、それなりの金額がかかる。しかし、当金庫では今回、DCへの移行でかかる費用は通常の約半分だ。移行してからは業務の必要に応じて借りることになるから、買う代わりに、利用に伴う月額の課金が発生する。トータルでは、次の更改期までのランニングコストを含めて3分の2程度で抑えられる。

―その次の更改期はどうなるのか。

今のサイクルで言えば、6 ~ 7年後に更改時期が来ることになるが、更改そのものがなくなる。ただ、OS(基本ソフト)のサポート終了に伴って一部システムの更改という事象は想定される。オンプレではこのほかに、電気の使用量も少なくなる。現在、サーバールームには、25台のサーバーをラックに設置しているが、部屋が暑くならないように常に一定の温度に設定した空調管理をしている。職員がそこで作業するには寒いと感じるほどの温度だ。常に稼働しているため、そのコストも相当程度かかっている。

―一部のサーバーを残すハイブリッド型という方法もあるようだが。

サーバーの一部を残して、残りをDCに持っていくのは、設備の管理や担当者の負担が残るわけだから、中途半端になる。

―「持たざる経営」をどう考えるか。

店舗経営を例に言えば、店舗は金融機関の象徴だから、かつてはそれなりの建設費用をかけてつくった立派な建物が多かった。固定資産として20年なりの減価償却をすることになるし、維持費もかかる。今は金融機関を取り巻く環境が変わって、身軽な経営を考える時代。出店や移転、退店が容易にできるようにするにはどうすべきかを考えると、賃貸店舗の方がよりフレキシブルだ。DCでは、新しいシステムを買って持ち続けるものではなく、新しいシステムを入れる受け皿を借りる。マンションを例に説明すると、5人家族の家庭が3LDKのマンションを買ったとする。やがて子どもたちが独立し、今は夫婦で必要もない広い家に住んでいる。これを3LDKのマンションを借りたとする。子どもたちが独立した後は、夫婦で1LDKの部屋に住み替えた。やがて、長男夫婦が孫を連れて帰ってきて、一緒に暮らしたいと言い出した。再び3LDKなりの広い部屋を借りるといった具合だ。この例えは、当金庫のシステムが大きくなったり、小さくなったりするという意味ではない。クラウドでは、必要に応じた活用ができるということを強調したい。

―クラウドへの抵抗感はなかったのか。

かつては不安があった。大手のベンダーであってもデータセンターの場所を明かさない。海外の企業であれば、その国の政治や治安なども影響するからどうしても慎重にならざるを得ない。実際に、海外のシステムベンダーから提案を受けたことがある。コスト面では確かに安いのだが、これについてはコストばかりを優先させるべきものでもない。だんだんクラウドが主流になってきたことのほか、長いこと取引があるNTTデータ東北であることの安心感もあって決断をした。この4月から順次移行し、7月から本格稼働する。業務系のサーバーのほとんどが移行するが、いずれは勘定系を除くシステムの全てが移行することになると思う。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社NTTデータ東北

金融事業部 信金営業担当

堀・池田

電話:022-721-5540